Quelles sont les techniques d'imagerie médicale qui permettent d'observer le cerveau ?

Protégé par la boîte crânienne, le cerveau est un organe difficile à observer. Néanmoins, son exploration est essentielle et nécessaire à la compréhension de son fonctionnement. Dans le domaine médical, des méthodes d'imagerie ont donc été mises en place. La plus ancienne d'entre elle est la radiographie mais cette technique apporte peu d'informations car la majorité des rayons X sont absorbés par l'os de la boîte crânienne.

Par ailleurs, le scanner à rayons X permet de voir le cerveau grâce à des capteurs très sensibles et un couplage informatique. Outre cette technique, le cerveau peut être exploré par le biais de trois autres méthodes d'imagerie médicale, à savoir l'activité électrique et magnétique de cet organe capital mais aussi la résonance magnétique de certains noyaux atomiques et la radioactivité.

L'électroencéphalographie (EEG) mesure l’activité des neurones en se basant sur les signaux électriques produits. Elle est notamment utilisée pour localiser les foyers épileptogènes (où se situe la source d’une crise d’épilepsie) ou pour découvrir la raison du coma d'un patient.

On lui associe parfois la magnéto encéphalographie (MEG), un outil de mesure de l’activité magnétique du cerveau. L'atout de ces deux techniques est leur résolution temporelle très rapide (de l’ordre de la milliseconde). De plus, la MEG n’est pas perturbée par l’os ni par le cuir chevelu.

La tomographie par émission de positons (TEP) ou par émission de photons est une méthode qui s’appuie sur certains principes de la physique nucléaire afin d'étudier les phénomènes qui se déroulent au sein du corps humain. Ces techniques analysent les réactions biochimiques du corps telle que la neurotransmission (transmission des informations entre les neurones)

Les médecins inoculent donc aux patients des molécules appelées « traceurs » qui, combinées avec des éléments faiblement radioactifs, ciblent les endroits du corps où ont lieu les processus biochimiques en question. Dans ce cas, les atomes radioactifs utilisés ont une demi-vie relativement courte (6 h pour le technétium 99, l’isotope le plus utilisé / 13 h pour l’iode 123) et leur radioactivité a entièrement disparu au bout de quelques jours.

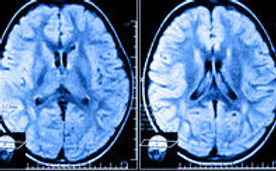

L’imagerie par résonance magnétique (IRM) est fondée sur les propriétés magnétiques des atomes d’hydrogène des molécules d’eau (80 % le corps humain). En effet, ces tomes possèdent un "moment magnétique" agissant à la manière d'un aimant. Cette méthode consiste à créer, grâce à une bobine, un champ magnétique au centre duquel le patient est placé. L'orientation des molécules d'eau combinée aux ondes radiofréquence émises va permettre le traitement et l'analyse de signaux électriques par des logiciels.